ТРОПАРЬ ГЛАС 4

Правды Божия поборниче и расколов обличителю, исповедниче Христов святителю Викторе, яко пресветлое светило добродетельми просиявый и изгнание претерпевый, упасл еси паству твою в православии и благочестии. Радуется днесь земля Вятская, в нюже восхотел еси возвратитися цельбоносными мощами твоими, празднующи любовию святую память твою. Моли о нас Бога, с верою к предстательству твоему прибегающих.

КОНДАК ГЛАС 8

Победе тезоименитый, святителю преславне Викторе, победил еси гонителей твоих немощную ярость. Разум имея богопросвященный, хитросплетения ложная обличал еси, овец твоих в ограде церковной соблюдая. Темже увенчался еси от Бога венцем драгоценным. Не престай моляся спастися душам нашим.

Группа в Контакте о сщисп. Викторе (Островидове) — https://vk.com/public83993920

Более полное житие на сайте Воркутинской епархии.

Священноисповедник Виктор родился 21 мая 1878 года в семье псаломщика Троицкой церкви села Золотого Камышинского уезда Саратовской губернии Александра Алексеевича и его супруги Анны Ивановны Островидовых и в крещении был наречен Константином. В семье Островидовых Константин был вторым ребенком, у него было четверо братьев и две сестры: Сергей (1874г.р., расстрелян), Мария (1882г.р.), Александр (1884г.р.), Лидия (1886г.р.), Венедикт (1889г.р., в будущем священник, расстрелян в 1921г.), Николай (1892г.р., в будущем священник, расстрелян в 1938г.).

Будучи студентом Казанской Духовной Академии, Константин принял монашество с именем Виктор. В 1903 году он окончил Казанскую Духовную Академию со степенью кандидата богословия и был назначен на должность настоятеля Троицкого собора города Хвалынска. С 1905 по 1908 годы отец Виктор состоял иеромонахом Иерусалимской Духовной Миссии, затем, с 1909 года являлся смотрителем Архангельского Духовного училища.

Вскоре отец Виктор переводится в столицу и состоит иеромонахом Александро-Невской Лавры, а затем с 1910 года назначается настоятелем Зеленецкого Свято-Троицкого монастыря Санкт-Петербургской епархии с возведением в сан архимандрита. В сложное время гражданской войны с 21 февраля по декабрь 1919 года архимандрит Виктор является наместником Александро-Невской Лавры. До конца своей жизни он оставался учеником и почитателем престарелого профессора В.М. Несмелова, впоследствии руководителя Казанского филиала «Истинно-Православной Церкви». В 1919 году отец Виктор был арестован в Петрограде, но вскоре освобождён.

В январе 1920 года состоялась его хиротония во епископа Уржумского, викария Вятской епархии (на территории Удмуртии). В том же году Вятский Губернский ревтрибунал приговорил Владыку к лишению свободы до окончания войны с Польшей, но через 5 месяцев он был освобождён. За активные выступления против обновленчества Владыку вновь арестовали 12 (25) августа 1922 года и по постановлению Г.П.У. сослали на три года в Нарымский край, после освобождения в 1924 году его лишили права проживания в крупных городах. Святитель вернулся в Вятку, где имея большое влияние и авторитет у своей паствы, в том же году был назначен епископом Глазовским, а также временно управляющим Вятской и Омской епархиями. Однако он вновь был арестован 14 мая 1926 года по обвинению в организации нелегальной епархиальной канцелярии и выслан на три года с лишением права проживания в центральных городах и Вятской губернии. Владыка поселился в городе Глазове. С сентябре 1926 года ему было поручено также управлять соседней Воткинской и Ижевской епархией, но в периоды пребывания в синоде новоназначенного Вятского архиерея Павла (Борисовского), Владыка Виктор фактически управлял и Вятской епархией.

В конце августа — начале сентября 1927 года епископ Ижевский Виктор получил Декларацию 1927 года, предназначенную для оглашения её духовенству и верующим Воткинской епархии. Известно, что Владыка ещё в 1911 году пророчески писал митрополиту Сергию (Страгородскому, тогда ещё архиепископу), что тот потрясёт Церковь своим заблуждением. Будучи глубоко возмущён содержанием Декларации и не желая оглашать её, епископ Виктор запечатал её в конверт и отправил обратно митрополиту Сергию. Декларация была оглашена только в Вятской епархии, но её практически нигде не приняли, однако общения с правящим архиепископом Павлом не прервали.

Вскоре за этим последовал указ Заместителя Патриаршего Местоблюстителя и Синода о разделении только что образованной Воткинской епархии на пять частей между соседними епархиями, и в октябре 1927 года епископ Виктор обратился к митрополиту Сергию с достаточно почтительным письмом, пытаясь его убедить изменить занятую им позицию соглашательства с богоборческой властью, требующей бесконечных компромиссов с совестью. Владыка предупреждал, что если митрополит Сергий не пересмотрит свою позицию, то «в Церкви произойдёт великий раскол»: «Дорогой Владыко. Ведь не так давно Вы были доблестным нашим кормчим… И вдруг — такая печальная для нас перемена… <…> Владыко, пощадите Русскую Православную Церковь…». В ответ из Синода епископу Виктору сначала было сделано предупреждение о том, чтобы он, как викарий Вятской епархии, «знал своё место» и во всём подчинялся правящему архиерею, а затем последовал указ о назначении его епископом Шадринским с правом управления Екатеринбургской епархией. Поездка депутации к митрополиту Сергию с просьбой отменить указ Синода закончилась безрезультатно. Епископ Виктор отказался выполнить указ Синода и в Шадринск не поехал.

В ноябре Владыка предлагает архиепископу Павлу Вятскому принести покаяние и отказаться от «Декларации», «как от поругания Церкви Божией и как уклонения от истины спасения». А в декабре он обращался с «Письмом к ближним», в котором называл Декларацию явной «изменой Истине» и предупредил паству, что если подписавшие воззвание не покаются, то «надо беречь себя от общения с ними». В своём письме Владыка Виктор предлагал пастве не быть «ночными чтителями Истины», но «пред всеми исповедывать истинность Церкви» и путём страданий хранить души в благодати спасения.

Идею «законного существования Церкви» через образование Центрального Управления, признанного властями и обеспечивавшего якобы внешнее спокойствие церкви, Владыка отвергал, называя такое объединение с богоборцами «уничтожением Церкви Православной», превращающей Её «из дома благодатного спасения верных в безблагодатную плотскую организацию» «какового греха не могут оправдать никакие достижения земных благ для Церкви».

Вскоре состоялось совещание Духовного Управления Воткинской епископии, на котором было принято постановление о прекращении епархией молитвенно-канонического общения с митрополитом Сергием (Страгородским) и единомышленными ему епископами как предавшими Церковь Божию на поругание, впредь до их раскаяния и отречения от Декларации. Постановление было утверждено епископом Виктором и 16 (29) декабря в третьем письме отправлено Заместителю Патриаршего Местоблюстителя. Когда известия о событиях в Воткинской епархии дошли до Вятки, часть местного духовенства, оставшаяся на стороне митрополита Сергия, прекратила поминать за богослужением епископа Виктора. Однако большинство верующих города объединились вокруг пяти храмов, в том числе двух главных соборов, не принявших Декларации.

В результате, как кратковременный визит архиепископа Павла в Вятку, так и его архипастырское послание от 1 (14) декабря с разъяснением положительных результатов для Церкви, достигнутых митрополитом Сергием и его синодом после легализации, оказались безуспешными. Владыка Виктор понял из разговора, состоявшегося с архиепископом Павлом, что «действуют они без благословения митрополита Петра».

Вернувшись в Москву, архиепископ Павел обратился в Синод с жалобой на епископа Виктора и Синод ультимативно потребовал от епископа Виктора немедленного выезда в Екатеринбургскую епархию.

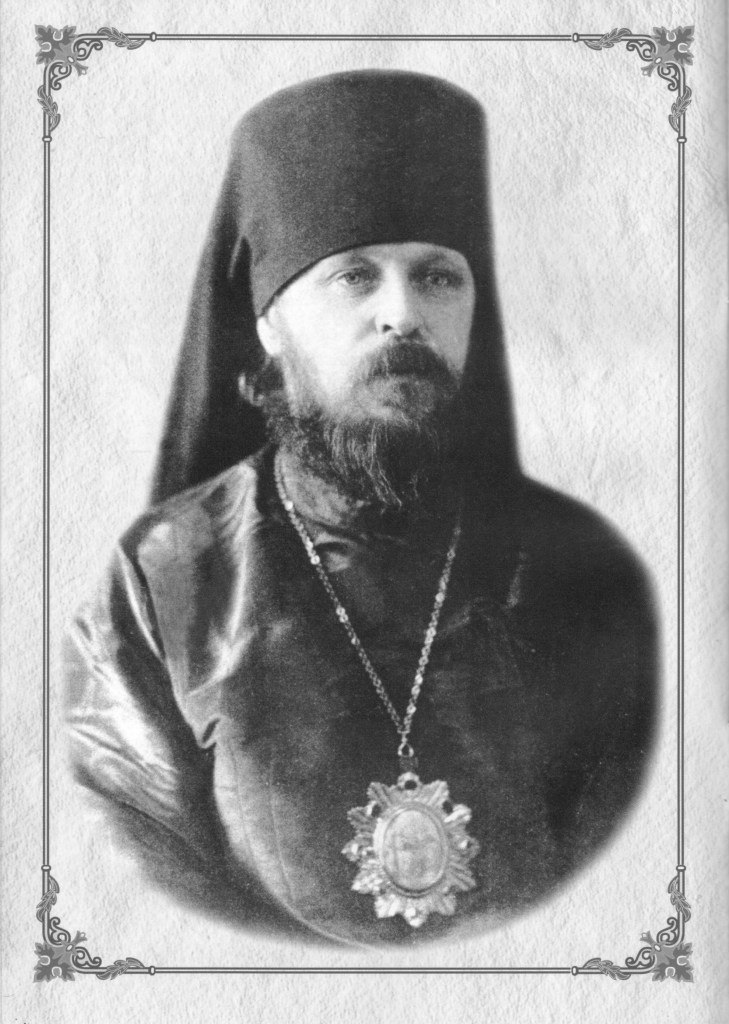

Виктор, епископ Глазовский, викарий Вятской епархии

В 1905 году в издании книжного магазина «Вера и знание» в Санкт-Петербурге

2 (15) декабря 1927 года епископом Воткинским назначен Онисим (Пыляев) с поручением ему временного управления Вятской епархией. Паства епископа Онисима не приняла. Назначение на место епископа Виктора нового архиерея лишь ускорило окончательное отделение. 8 (22) декабря Духовное Управление Глазовской епископии (Вятской епархии) постановило признать епископа Виктора своим духовным руководителем. На протоколе епископ Виктор наложил резолюцию: «Радуюсь благодати Божией, просветившей сердца членов Духовного Управления в сем трудном и великом деле избрания пути истины. Да будет решение его благословенно от Господа…».

Владыка одним из первых среди епископата объявил об отделении и перешёл на самоуправление, возглавив оппозицию, названную его именем (викторианская) в Вятской и Вотской епархиях и объединив приходы в Вятке, Ижевске, Воткинске, в Глазовском, Слободском, Котельническом и Яранском уездах.

23 декабря 1927 года определением Временного Синода он был запрещён в священнослужении. Однако Владыка не признал этого определения, говоря, «ведь и раньше нередко бывало… что отпадшие от истины составляли соборы, и Церковью Божией себя называли и, по-видимому заботясь о правилах, делали запрещения неподчинившимся их 6езумию». Конечно, отделившихся архиереев сохраняла от обвинения в расколе их верность законному Главе Церкви митрополиту Петру (Полянскому, память 27 сентября), находящемуся в заключении. Уже в начале 1928 года Владыкой было налажено тесное общение с Петроградскими иосифлянами, и вскоре произошло практически полное с ними слияние.

В марте 1928 года Святитель пишет «Послание к пастырям», где снова повторяет свои мысли, выраженные в «Письме к ближним», предостерегая пастырей от принятия идеи насильственного соединения Церкви (путём превращения Её в политическую организацию) с организацией гражданской власти «на служение миру сему, во зле лежащему»: «Дело наше есть не отделение от Церкви, а защищение Истины», — так заканчивал своё послание Владыка. Позиция же митрополита Сергия, по мнению Владыки, исключала подвиг исповедничества, так как он «в силу нового своего отношения к гражданской власти вынужден забыть каноны Православной Церкви, и вопреки им он уволил всех епископов-исповедников с их кафедр, считая их государственными преступниками, а на их места он самовольно назначил не признанных и не признаваемых верным народом других епископов». Вскоре, 22 марта (4 апреля) 1928 года Владыка быль арестован в Глазове и приговорён к 3 годам лагерей. Перед отправкой в лагерь он передал свои приходы в управление священномученику епископу Гдовскому Димитрию (Любимову).

В заключении на Соловках (июнь 1928-1930 гг.) Святитель работал бухгалтером на канатной фабрике, участвовал в тайных богослужениях — «рискуя быть запытанными и расстрелянными, Владыки Виктор (Островидов), Иларион (Бельский, память 18 августа), Нектарий (Трезвинский, память 26 августа) и Максим (Жижиленко, память 22 мая), не только часто сослужили в тайных катакомбных богослужениях в лесах острова, но совершили тайные хиротонии нескольких епископов. Совершалось это в строжайшей тайне даже от самых близких, чтобы в случай ареста и пыток они не могли выдать Г.П.У. воистину тайных епископов».

По воспоминаниям Д. Лихачёва, находившегося в лагере вместе с Владыкой: «Духовенство на Соловках делилось на «сергианское» и «иосифлянское»… . Иосифлян было громадное большинство. Вся верующая молодёжь была также с иосифлянами. И здесь дело было не только в обычном радикализме молодёжи, но и в том, что во главе иосифлян на Соловках стоял удивительно привлекательный Виктор Вятский… Он был очень образован, имел печатные богословские труды. <…> От него исходило какое-то сияние доброты и весёлости. Всем стремился помочь и, главное, мог помочь, так как к нему все относились хорошо и его слову верили… <…> Вышел приказ всех заключённых постричь и запретить ношение длинных одежд. Владыку Виктора, отказавшегося этот приказ выполнить, забрали в карцер, насильно обрили, сильно поранив лицо, и криво обрезали снизу одежду. Думаю, что сопротивлялся наш Владыка без озлобления и страдание свое считал милостью ей…». Все свои посылки с материка Владыка раздавал заключённым.

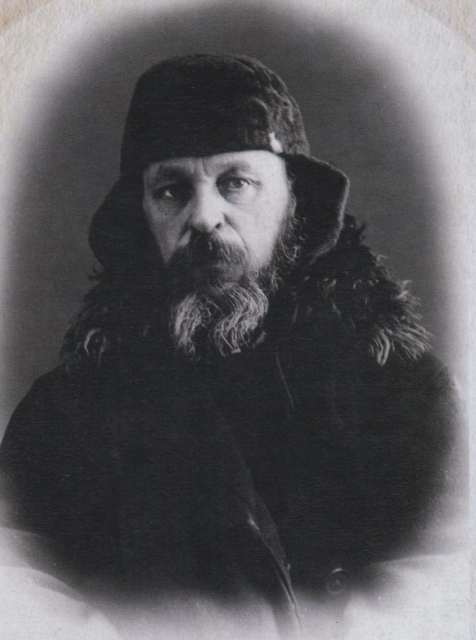

Весной 1930 года Святителя переводят на материк (командировка Май-Губа). По постановлению Г.П.У. по пересмотру дела он был приговорён к ссылке на 3 года в Северный край и, после освобождения из лагеря летом 1931 года, сослан в село Усть-Цильму Северного края. Но через несколько месяцев в 1932 году его вновь арестовали, этапировали в г. Сыктывкар и приговорили к 3 годам ссылки в Коми-Зырянскую А.О. Там он проживал в селе Нерица Усть-Цилемского района в доме председателя сельсовета, помогая его семье в простых хозяйственных работах. В то время в селе жили сосланные старообрядцы. Владыка помогал крестьянам колоть дрова, беседовал о вере. Он часто удалялся в тайгу для глубокой молитвы.

Святитель скончался 19 апреля (2 мая н. ст.) 1934 года от воспаления лёгких. В районный центр его не смогли отправить из-за разлившейся реки.

Летом 1997 г. на сельском кладбище среди дремучих таежных лесов москвичи отыскали крест, на котором по дереву было выцарапано: «Епископ Виктор (Островидов)». 1 июля 1997 года были обретены мощи священноисповедника Виктора.

2 декабря 1997 года состоялось их перенесение в Свято-Троицкий Александро-Невский женский монастырь города Вятки. В 2000 году на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви епископ Виктор (Островидов) был причислен к лику новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания.

С 2005 года его святые мощи почивают в Преображенском храме Спасо-Преображенского женского монастыря города Вятки. К ним может приложиться любой желающий, а рядом с мощами исповедника находится принадлежавшая ему икона Спасителя, найденная в тюремном мусоре.

Мощи святителя источают чудное благоухание и по молитве святителя подается исцеление прибегающим к нему за помощью. Известны случаи исцеления от рака, просят святителя о помощи перед сложными операциями, прибегают молитвенно к святителю Виктору и во многих других житейских нуждах.

В Храме Христа Спасителя близ алтаря стоит большая икона «Собор новомученников и исповедниковРоссийских, за Христа пострадавших явленных и неявленных». На золотом фоне пятиглавый золотокупольный Храм Христа Спасителя. На фоне храма – золотой крест. В правой стороне иконы, в верхнем ряду, второй слева от креста, – священноисповедник Виктор (Островидов), епископ Глазовский, викарий Вятской епархии.

В селе Нерица, где был похоронен святитель Виктор, строится храм в честь священноисповедника Виктора (Островидова). Там находится частица мощей Святителя.

Строящийся храм в честь священноисповедника Виктора (Островидова) в селе Нерица, Усть-Цилемский район, Республика Коми.

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Апрель».

Тверь. 2006. С. 174-212

Ссылки на житие сщисп. Виктора (Островидова):

http://kuz1.pstbi.ccas.ru/cgi-htm/db.exe/ans/nm/?HYZ9EJxGHoxITcGZeu-yPqJk9X2o

https://drevo-info.ru/articles/14825.html

http://www.fond.ru/index.php?psx=4&menu_id=352&menu_parent_id=&name_id=113&person_id=385&flag_view=3

http://www.fond.ru/userfiles/person/385/1294306625.pdf

www.histor-ipt-kt.org/BOOKS/Ostrovidov/maket.pdf — еще большее жизнеописание и труды

http://nkvd.tomsk.ru/researches/passional/ostrovidov—konstantin-aleksandrovich/

(382)