Икона святых новомучеников, священномучеников Владимира (Соколова, + 1940) и Иоанна (Плеханова, +1938), написана в 2008 году к 350–летию основания Пименовского храма (работа Натальи Пискуновой)

Священноисповедник Владимир Соколов

Дни памяти:

5 февраля (переходящая) – Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской

Жизнь и служение о. Владимира Соколова (1883-1940) неразрывно связаны с храмом преподобного Пимена Великого. С 1907 г. он нес там послушание чтеца и псаломщика, а в 1924 г. приходский совет выдвинул его на должность клирика. О.Владимир был рукоположен в священный сан и около 12 лет служил в храме, у него было очень много духовных детей. Он был арестован в 1937 г. по обвинению в организации выступлений прихожан против захвата храма обновленцами, осужден и отправлен в лагерь. Умер в Воркутинском лагере 9 сентября 1940 г., в день памяти Преподобного Пимена Великого.

Священномученик Владимир родился 12 октября 1883 года в селе Александрово Звенигородского уезда Московской губернии в семье священника Ивана Георгиевича Соколова. В 1898 году Владимир окончил Заиконоспасское духовное училище, а в 1904 году – Московскую Духовную семинарию и в течение многих лет служил псаломщиком в Пименовской церкви, что в Сущеве в Москве.

Храм прп. Пимена Великого. Крестный ход , 1932 год. (фото из архива Н.С. Белинович, прихожанки и певчей храма в 1920-30е годы).

В 1924 году он был рукоположен во священника к этой церкви и служил здесь до времени захвата ее обновленцами. За время служения здесь отец Владимир был возведен в сан протоиерея и награжден крестом с украшениями.

При новой власти, открыто заявлявшей о своих богоборческих устремлениях, верность Богу и Церкви значила исповедничество. Церковная жизнь в эти «окаянные дни» носила жертвенный характер. Обычные заботы по обеспечению жизни храма были своего рода подвигом. Участие в богослужении клириков и мирян сопряжено было с ежедневной и ежечасной опасностью ареста.

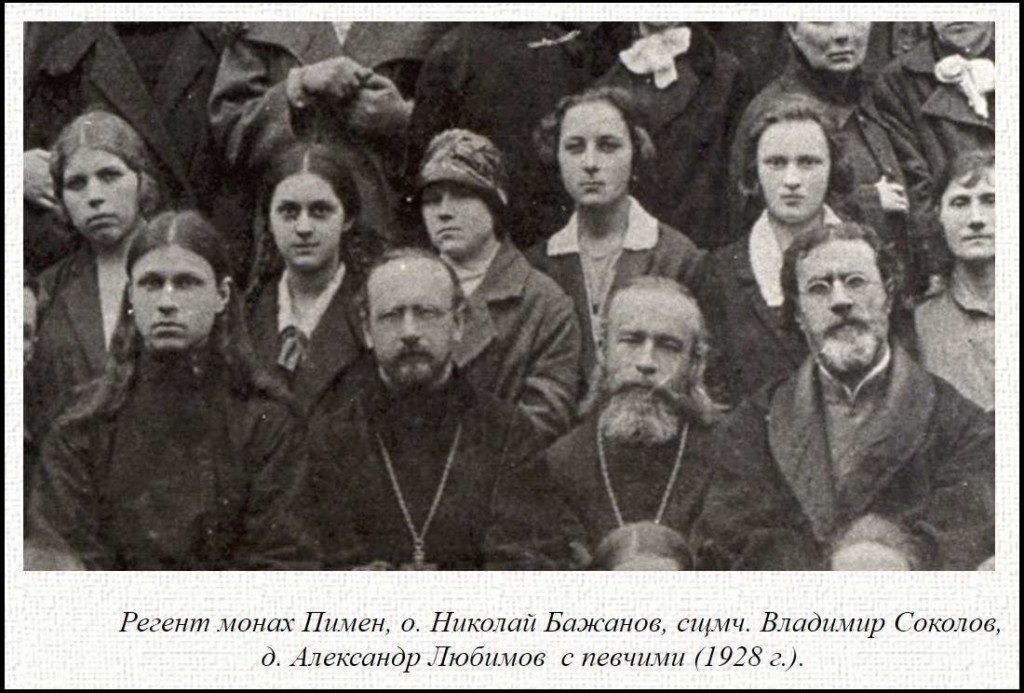

С 1923 по 1936 г., в самый тяжелый период открытых гонений и церковной смуты, храм преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках оставался оплотом православия. Сюда приходили многие православные верующие из закрытых властями или захваченных обновленцами храмов. Настоятелем храма с 1923 по 1936 г. был протоиерей Николай Бажанов (1890-1959), сумевший вызвать к жизни угасавший было приход и тщательно оберегавший его от влияния обновленцев. Протоиерей Владимир Соколов вместе с отцом Николаем и пресвитером Иоанном Плехановым и диаконом Алексием Протопоповым трудились как верные сыны Матери-Церкви, закончившие свой земной путь мучениками за веру Христову и Церковь и были впоследствии прославлены в лике святых Русской Православной Церкви.

При настоятельстве о. Николая Бажанова в Пименовском храме начинал свое церковное служение будущий Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен (1910-1990). В 1926 г. музыкально одаренный юноша, рясофорный инок Платон (в миру Сергей Извеков), имевший уже опыт управления церковными хорами, был приглашен отцом Николаем управлять большим (до 70 человек) молодежным хором. Юный регент быстро приобрел признание прихожан и отца Николая, в семье которого он стал частым и желанным гостем, живя неподалеку, в доме номер 7 по переулку Чернышевского. Во время долгих домашних бесед были затрагиваемы разные вопросы, говорили и о предстоящем монашеском постриге. Отец Николай советовал юному иноку принять имя прп. Пимена Великого и его Небесное покровительство.

В день обретения мощей свт. Димитрия Ростовского, 4 октября 1927 года, инок Платон, будущий архипастырь, принял мантийный постриг с именем Пимен, что в переводе с греческого означает Пастырь, в честь преподобного Пимена Великого. После принятия пострига молодой регент продолжал управление хором в Пименовском храме до сентября 1932 г., будучи с 25 января 1932 г. уже в иерейском сане. Из-за трудностей того времени к 1932 году хор храма сократился до 13-15 человек.

После того, как храм к немалой скорби всех православных был захвачен обновленцами, протоиерей Владимир был назначен священником ко храму Петра и Павла, что у Яузских ворот, а 26 февраля 1937 года был переведен служить в храм Покрова Божией Матери на Лыщиковой горе.

Прихожане и священники Пименовской церкви не примирились с захватом храма обновленцами и стали ходатайствовать перед властями о его возвращении. 11 марта 1937 года перед Пименовским храмом собралось множество православных, требовавших возвращения храма, что было с раздражением отмечено властями, и 20 апреля 1937 года отец Владимир был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму.

– Ваша роль в массовом выступлении ваших прихожан в церкви Пимена, имевшем место 11 марта 1937 года? – спросил священника следователь.

– Массовое выступление моих прихожан действительно имело место, но я в нем никакого участия не принимал. Это выступление было организовано с целью возвратить нам церковь Пимена, которая незадолго до этого была передана обновленцам, – ответил отец Владимир.

– Были ли у вас разговоры со своими прихожанами о необходимости проведения кампании с требованием возвращения вам церкви Пимена, переданной обновленцам?

– Да, такие разговоры у меня с моими прихожанами действительно имели место и, когда они ставили передо мной вопрос о необходимости добиться возвращения нам от обновленцев церкви Пимена, то я им говорил, что, по‑видимому, это будет лишняя трата времени, так как не было еще ни одного случая, когда бы отнятые у нас церкви и переданные обновленцам, были возвращены нам обратно, но все же, несмотря на это, я им советовал, что, если они хотят добиться возвращения нам церкви, то пусть добиваются законным путем через Моссовет.

– Следствие располагает данными, что по вашему наущению ваши прихожане распространяли разные провокационные антисоветские слухи, приведшие к массовому выступлению церковников 11 марта 1937 года. Вы подтверждаете это?

– Моими прихожанами действительно распространялись разные провокационные слухи, сводившиеся к тому, чтобы во что бы то ни стало отнять обратно церковь Пимена у обновленцев. В конечном итоге это привело к массовому выступлению, но на это я лично никого не наущал и не подстрекал и, когда меня спрашивали, что же делать, чтобы возвратить храм, то я им только говорил, что надо действовать организованно и законным путем через Моссовет.

– Как была претворена в жизнь ваша установка о необходимости организованного требования возвращения вам церкви Пимена?

– По данному мной совету были организованы две делегации, одна из мужчин, другая из женщин, которые организованно ходили в Моссовет с заявлениями, требуя возвращения церкви. Каких результатов добились эти делегации, мне до настоящего времени неизвестно.

– Признаете ли себя виновным в предъявленном вам обвинении?

– Признаю то, что действительно вокруг меня группировались церковники, но эту группировку церковников контрреволюционной я не считаю. В антисоветской деятельности виновным себя не признаю.

Вызванный в качестве свидетеля клирик Пименовской церкви Михаил Толузаков показал, что священник Владимир Соколов «по отношению к советской власти настроен крайне враждебно… По своим политическим убеждениям Соколов является заядлым монархистом. Наиболее заметной его антисоветской деятельностью была деятельность среди детей школьного возраста… Дело доходило до того, что перед началом каждого учебного года Соколов собирал учеников в церковь и служил специальные молебны. Кроме того, мне лично известно, что Соколов ходил по квартирам и тайно преподавал ученикам Закон Божий… В выступлении церковников, имевшем место 11 марта 1937 года, Соколов играл одну из главенствующих ролей. Еще задолго до этого выступления церковников он подговаривал последних, во что бы то ни стало добиться отнятия церкви от обновленцев… собирать подписи и ходатайствовать перед советскими органами…»

В обвинительном заключении, подписанном 26 мая 1937 года начальником Московского управления НКВД Радзивиловским, следователи писали, что «в своей повседневной практической контрреволюционной деятельности обвиняемый Соколов обрабатывал детей школьного возраста в контрреволюционном церковном духе, всячески их запугивая. Устраивал в церкви специальные молебны, приуроченные к началу и окончанию учебного года, на которые через родителей привлекал большое количество школьников. Кроме того, Соколов ходил по квартирам и тайно преподавал школьникам Закон Божий».

2 июня 1937 года Особое Совещание при НКВД приговорило отца Владимира к пяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере, и он был отправлен этапом в Ухтпечлаг НКВД в город Чибью, но здесь он пробыл недолго и был отправлен дальше на север, в Воркутинский исправительно-трудовой лагерь, куда прибыл 22 июня 1937 года.

Протоиерей Владимир Соколов скончался в Воркутинском лагере 9 сентября 1940 года в день празднования памяти преподобного Пимена Великого – престольный праздник храма, в котором отец Владимир прослужил почти всю свою жизнь.

В полковой красноармейской газете «За победу» 26 августа в передовице писалось: «Противник, укрепившись на заранее подготовленных рубежах, сильным огнем пытается сдержать наше наступление. Несмотря на яростное сопротивление врага, бойцы переправились на западный берег реки и закрепились там. Идет ожесточенная борьба за населенный пункт. Немцы предприняли сильную контратаку. Наши воины отбили ее»[42]. 28 августа 1943 г. операция была закончена. Но среди выживших ст. лейтенанта Извекова не нашли. В штатно-должностной книге офицерского состава полка 30 сентября 1943 г. была сделана запись: «старший лейтенант Извеков Сергей Михайлович пропал без вести 26.8.43 Мерефск[ий] р[айо]н Харьк[овской] обл[асти]»[43]. Однако о. Пимен был жив, хотя его военное командование не знало об этом. Он был направлен в госпиталь в Москву, где проходил лечение после ранения[44]. Согласно послужному списку, о. Пимен (Извеков) прошел лечение в госпитале после ранения и был комиссован из армии[45].

29 ноября 1944 года он был задержан милицией в Москве и доставлен в 9-е отделение милиции города Москвы для установления личности. Задержание было произведено за нарушение паспортного режима, т.к. у него не было нужных документов. Выяснилось, что он проживал на Сущевском валу у двух монахинь. Было предъявлено обвинение в том, что он «скрывался от ответственности под видом служителя религиозного культа». Этот эпизод остается не проясненным до сих пор. Протоиерей Виктор Шиповальников утверждал, что Патриарх Пимен не был дезертиром: «Это работа СМЕРШа», – говорил он[46].

Вероятно, зная о потеплении отношений Церкви и государства, о. Пимен надеялся вернуться к священнослужению и не пришел в военкомат после лечения в госпитале. Накануне ареста, 18 ноября 1944 г., Л.П. Берия направил записку И.В. Сталину о том, что работники госпиталей выдают справки об освобождении от военной службы без достаточных оснований[47]. Начались проверки.

15 января 1945 года военный трибунал Мосгарнизона вынес приговор: «не усматривая необходимости применения ВМН… Извекова Сергея Михайловича по совокупности совершенных им преступлений на основании ст. 193-7 п. «д» УК РСФСР лишить свободы в ИТЛ сроком на десять (10) лет без поражения в правах и без конфискации имущества за отсутствием такового у осужденного, лишив его в/звания «ст. лейтенант»».[48] Статья 193, которая называлась «Воинские преступления» и предусматривала наказание в том числе за дезертирство – от 5 до 10 лет лишения свободы или расстрел в военное время, однако применялся расстрел редко. Всего за войну за дезертирство было осуждено 376 тыс. человек. Часто это обвинение предъявлялось необоснованно.

24 ноября на встрече с архиереями участниками Архиерейского собора, прошедшего в Москве 21-23 ноября, глава Совета по делам РПЦ Г.Г. Карпов заявил, что «все священнослужители, состоящие на службе в церковных приходах, освобождаются от призыва по мобилизации, независимо от возраста»[49]. О. Пимену необходимо было получить в Московской Патриархии назначение на приход, и тогда он автоматически освобождался от военной службы. Таким образом, на момент ареста, он не мог быть назван дезертиром, т.к. подлежал освобождению от службы как священнослужитель. Однако осуждение последовало.

Иеромонах Пимен был доставлен по этапу в Воркуто-Печорский лагерь (Воркутлаг) 4 марта 1945 года[50]. Условия этого лагеря были гораздо более жесткими, чем в Дмитлаге, где о. Пимен отбывал наказание в 1930-е гг. Суровые морозы, отсутствие санитарных условий и нормальной пищи обрекало на смерть большинство заключенных. Как мы видели, о. Пимену не раз приходилось смотреть в глаза смерти и каждый раз молитва и упование на Бога побеждали страх смерти. Специальность санитара пригодилась и здесь о. Пимену, в лагере он работал санинструктором. Протоиерей Тихон Стрелецкий, отбывавший здесь срок оставил воспоминания о встрече с о. Пименом: «На 102 квартале в Коми на одном участке иду я с кладбища. Смотрю, на конюшне из трубы дым идет, значит, думаю, кто-то есть внутри. Захожу в конюшню. На постели лежит жеребенок, покрыт одеялом, только голова выглядывает. Я подошел, погладил. Осмотрел я келью, думаю: здесь живет не простой человек. Обогрелся я у печки. Через некоторое время входит молодой человек высокого роста. Я ему говорю: «Почему у тебя жеребенок на постели лежит?». А он отвечает: «Это сиротинка. Его мама сломала ногу на вывозе леса, и ее по лагерному обычаю зарезали и по 10 грамм мяса раздали заключенным. Та же участь ожидала жеребенка. Я пожалел его и взял на воспитание». «Вижу, вы не простой человек, – говорю ему. «Да, я – иеромонах. В лагерях уже во второй раз»[51].

18 сентября 1945 года на основании указа Президиума ВС СССР от 7 июня 1945 года иеромонах Пимен был освобожден по амнистии для участников войны. Если бы не освобождение, то можно с уверенностью говорить, что о. Пимен умер бы в лагере. Он испытывал сильнейшие боли в позвоночнике, отсутствие медицинской помощи определило невозможность установления диагноза. Сразу по выходе из лагеря он вернулся в Москву и обследовался. Оказался, что он болен туберкулезом позвоночника. До февраля 1946 года он находился на стационарном лечении – в Московском областном туберкулезном институте (МОТИ).

По выходе из больницы, как бывший лагерник, он не получил места в Москве и вынужден был искать место служения «за 101-м километром». Помог старый знакомый и сослужитель, с которым о. Пимен познакомился в 1925 г. в Сретенском монастыре – иеромонах Серафим (Крутень). 30 ноября 1925 г. он был арестован по делу митр. Петра, прошел лагеря и ссылки и после войны стал служить в Благовещенском соборе г. Мурома, где принял схиму с именем Савватий. В 1946 г. он стал духовником Одесского архиерейского дома, а в январе 1947 г. скончался. Архиереем во Владимирской епархии епископ Онисифор (Фестинантов) 27 августа 1944 года он был хиротонисан во епископа Владимирского и Суздальского из вдовых протоиереев. Он и назначил 20 марта 1946 г. иеромонаха Пимена по рекомендации схиигумена Савватия в штат Благовещенского собора бывшего Благовещенского мужского монастыря. Иеромонах Пимен служил в соборе, препоясав позвоночник жестким кожаным корсетом, т.к. проблемы с позвоночником постоянно давали о себе знать.

Составитель игумен Дамаскин (Орловский)

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. Дополнительный том 4». Тверь, 2006 год, стр. 161-164.

Библиография

ГАРФ. Ф. 10035, д. П-20402.

АМП. Послужной список.

А.Ю. Дубинский. Московская духовная семинария. Алфавитный список выпускников 1901-1917 годов (краткий генеалогический справочник). М., 1998. С. 87.

Источники: